「朝、布団から出られない」

「涙が勝手に流れてきて、止まらない」

「人と話すのがしんどくて、笑顔がうまく作れない」

このような症状に当てはまる人はいませんか?

もしかしたら、それは「心が疲れているサイン」かもしれません。

特に教員という仕事は、子どもたちの成長を支えるという大きな責任を抱えながら、あらゆる業務をこなさなければならない大変な職業です。

真面目で責任感が強い人ほど「自分が頑張れば何とかなる」と、自分のつらさを後回しにしてしまう傾向があります。

でも、本当に大切なのは、あなた自身の心と体です。

この記事では、うつ病のサインや精神疾患で休職する教員の実態、休職や復職の流れ、相談先などについてお伝えします。

ひとりで抱えこまず、「自分の心の声に気づくきっかけ」になれば幸いです。

- 教員がうつ病になりやすい理由

- 教員のうつ病の実態

- 受診や休職の流れ

- これからの働き方について

なぜ教員はうつ病になりやすいのか?

教育現場に広がる「慢性的な長時間労働」

教員の仕事は「授業」だけではありません。

生徒の指導や成績管理、教材作成、保護者対応、そして部活動指導など、業務は非常に多岐にわたります。

文部科学省の令和4年度教員勤務実態調査によると、小・中・高校それぞれの1日あたりの労働時間は以下のようになっています。

- 小学校教員:10時間45分

- 中学校教員:11時間1分

- 高校教員:10時間6分

1日の勤務時間は7時間45分とされていることを考えると、かなり長い時間働いていることが分かります。

1日3時間くらい残業してるんだ

このような慢性的な長時間労働により、心身の疲労が積み重なっていきます。

十分な休養が取れず、気づかないうちに心のバランスを崩してしまうこともあるのです。

▼長時間労働についてもっと知りたい方はこちら▼

「責任感の強さ」が心の限界を見えにくくする

教員には「子どもたちのために」「教員としてしっかりしなければ」といった強い責任感を持つ人が多くいます。

それ自体はとても素晴らしいことですが、その分、自分の不調に気づきにくくなるというリスクも抱えています。

例えば、体調不良や心が疲れていても「授業はしっかりやらなければ」と無理をして出勤してしまいがちです。

私も教員時代、無理して働いていたので気持ち分かります

このようなことが続くと、ある日突然心が限界を迎えてしまうことがあります。

教員のように真面目で責任感が強い人ほど、うつ病になりやすいという傾向があるのです。

▼初任教員がうつ病になったリアルな体験談▼

「誰にも相談できない」職場の空気と孤立感

教員の現場では、どの先生も忙しそうにしているため、困ったことがあってもなかなか相談しづらい雰囲気があります。

また、担任をもっていると責任がすべて自分1人にあるように感じて、孤独感を感じやすくなってしまいます。

私もずっと自分のせいだと思い続けていました

しかし、そうやって心の声を閉じ込め続けていると、うつの症状を深刻化させる原因にもなります。

「誰にも相談できない」という状況こそが、教員のメンタルヘルスを悪化させる大きな要因なのです。

精神疾患で休職する教員はどれくらいいるのか?

それでは実際に精神疾患で休職する教員はどのくらいいるのでしょうか?最新データとともに見てみましょう。

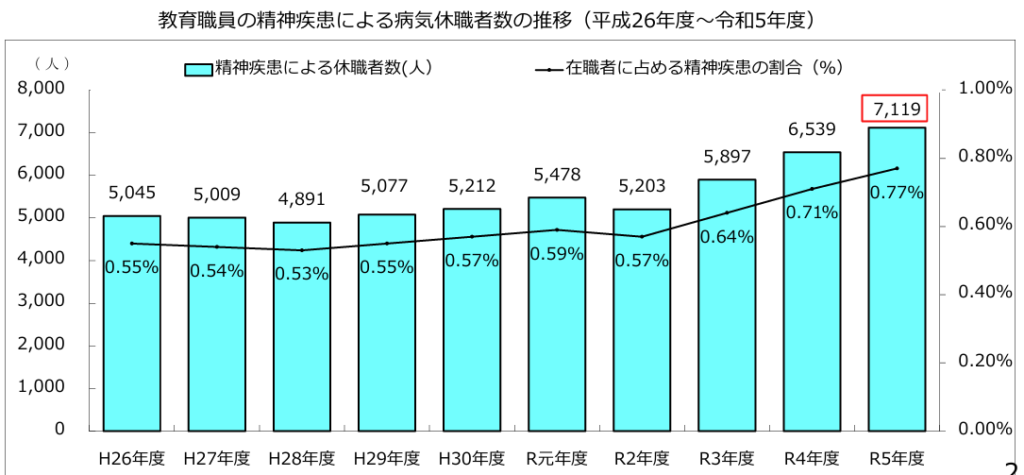

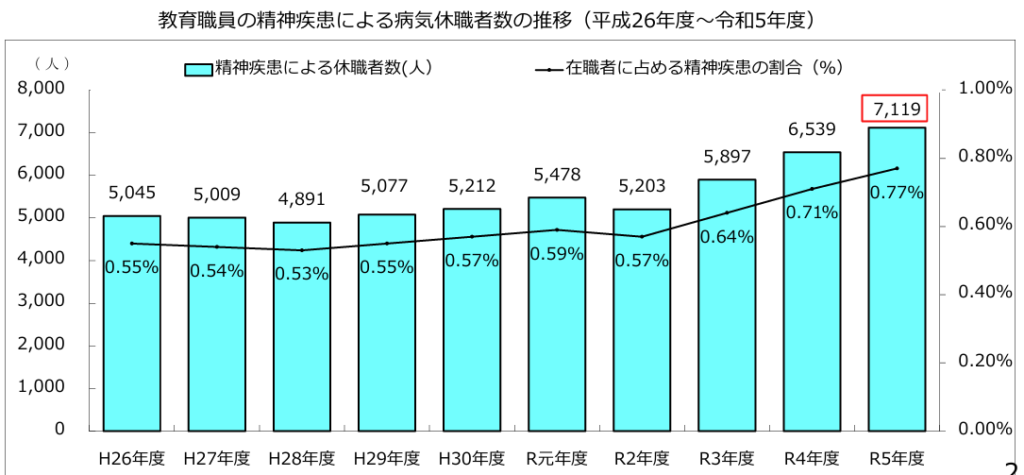

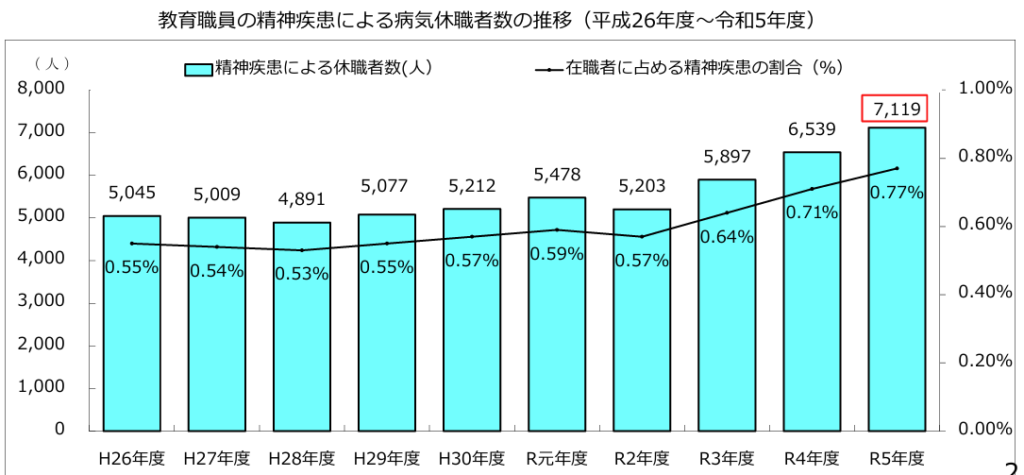

精神疾患で休職する教員は年間7,000人以上

文部科学省によると、令和5年度に精神疾患で休職した公立学校教職員はなんと、7,119人に上ると報告されています。

詳しい内訳は以下の通りです。

【校種別にみた精神疾患者数】

| 校種名 | 精神疾患者数 |

| 小学校 | 3,443人 |

| 中学校 | 1,705人 |

| 高校 | 966人 |

| 特別支援学校 | 928人 |

【年齢別に見た精神疾患者数】

| 年齢 | 精神疾患者数 |

| 20代 | 1,276人 |

| 30代 | 2,128人 |

| 40代 | 1,766人 |

| 50代以上 | 1,949人 |

30代が1番多いんだね!

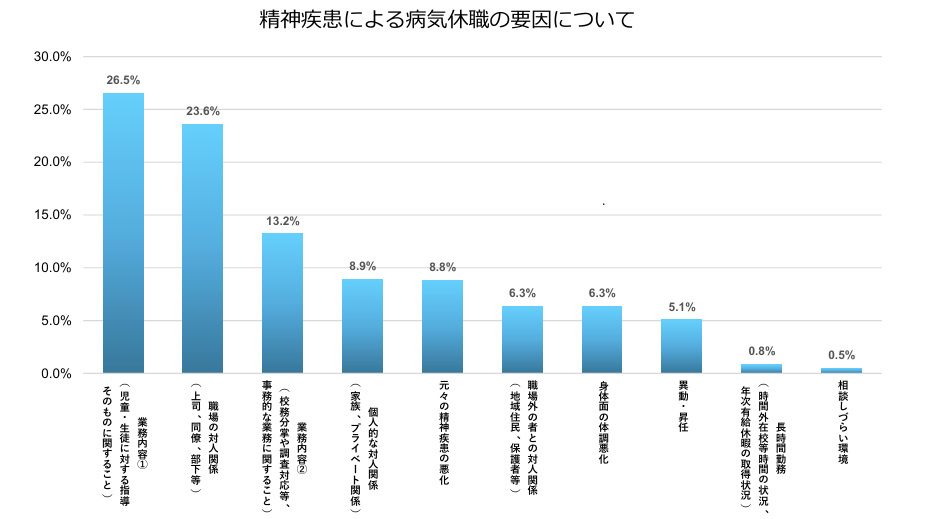

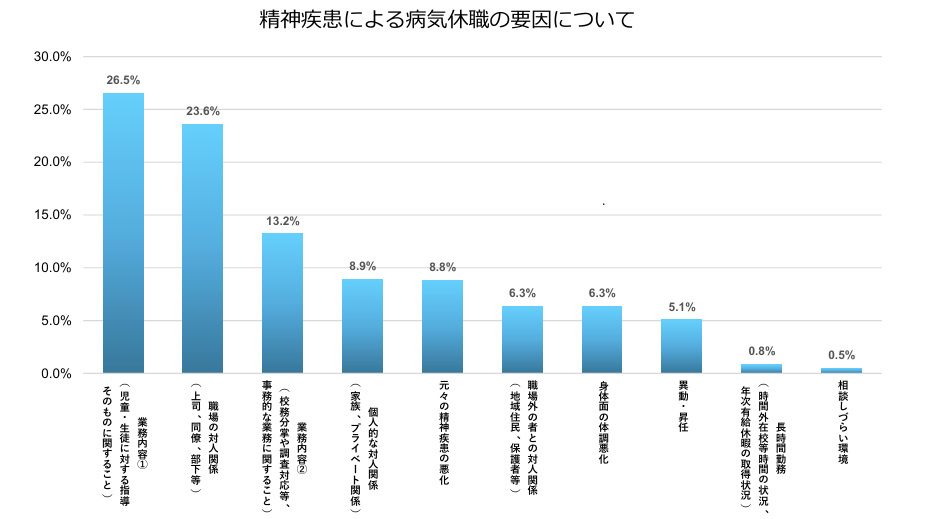

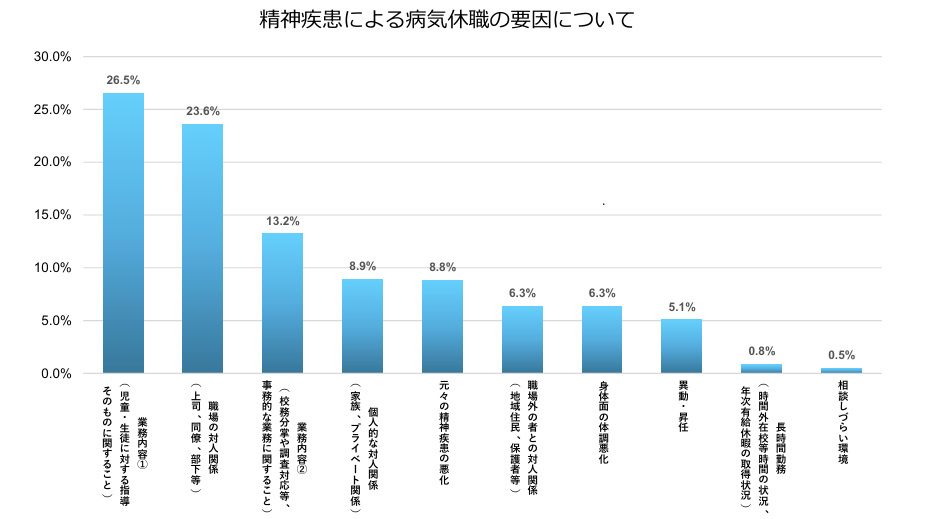

また、精神疾患で休職している人はどんな要因で病気になってしまったのでしょうか?

この結果を見ると、生徒指導の業務や職場の人間関係などで精神を病んでしまう人が多いです。

生徒を上手く導いたり職場の人と上手に付き合ったりするのは、とても大変なことですよね。

自分だけが抱えている悩みだと思っていても、データを見ると「他の人も同じなんだ」と少しは安心できるかもしれません。

メンタル不調による休職者数は増加傾向にある

精神疾患による休職者は、過去10年間で見ると一貫して増加傾向にあります。

平成26年から令和3年までしばらく5,000人台で横ばいでしたが、令和4年からさらに増加し、ついに令和5年度で過去最高の7,000人台に突入しました。

この結果は、教員の仕事環境が年々厳しくなっていることの現れではないでしょうか。

学校現場におけるメンタルヘルス対策が、今もなお十分ではない状況であることが一目瞭然です。

こんなに増加しているなんて知らなかった…

こんな症状が出ていたら要注意!うつ病のサインとは?

身体に現れるサイン

うつ病のサインは心だけではなく、身体にも表れます。

例えば

- 夜眠れない、何度も目が覚める

- 朝起きられない、布団から出られない

- 体がだるくて常に疲れている

- 頭痛・肩こり・胃の不調が続く

- 食欲がない、または食べすぎてしまう

こうした症状は、風邪や過労のようにも感じられますが、実は心の疲れが原因になっていることも少なくありません。

「疲れているだけ」と見過ごさず、自分の体が発するSOSに耳を傾けてみましょう。

心の変化

心の面でも、うつ病にはさまざまなサインが現れます。

- 何をしても楽しく感じない

- 仕事や家事に手がつかない

- ずっと気分が沈んでいる

- 涙が勝手に出てくる

- 不安や焦りで胸が苦しくなる

- 「自分なんていない方がいい」と思ってしまう

このような気持ちは、一時的に誰にでも起こり得るものですが、2週間以上続くようであれば要注意です。

特に「前はできていたことができなくなった」と感じる時は、心の限界が近いサインかもしれません。

セルフチェックしてみよう

うつ病は「気の持ちよう」でどうにかできるものではありません。

気づかないうちに深刻化することも多いため、早めに気づくことが大切です。

厚生労働省が公開しているうつ病の特徴から、セルフチェックをしてみましょう。

次のうち5つ以上(1か2を含む)が2週間以上続いていたら、専⾨家に相談することをお勧めします。

- 悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く

- これまで好きだったことに興味がわかない、何をしても楽しくない

- ⾷欲が減る、あるいは増す

- 眠れない、あるいは寝すぎる

- イライラする、怒りっぽくなる

- 疲れやすく、何もやる気になれない

- ⾃分に価値がないように思える

- 集中⼒がなくなる、物事が決断できない

- 死にたい、消えてしまいたい、いなければよかったと思う

早めに気づけば、早く回復の道に進めます。

「大したことない」と無理をする前に、立ち止まって、自分の心と向き合ってみてください。

▼多くの項目にチェックがついた人はこちらもご覧ください▼

うつ病かもと思ったら?相談・受診・休職のステップ

まずは心療内科・精神科を受診する

体調が良くないときに内科を受診するように、心が疲れているときにも専門家に相談しましょう。

心療内科や精神科は受診するハードルが高く、「病院に行きづらい」というイメージがあるかもしれませんが、普通の病院と変わりません。

きちんと自分の心と身体の状態を話し、適切な処置を受けましょう。

病名がつくことで、少しホッとした気持ちになるかもしれません。

休職の手続きと必要な書類

心が疲れているときは、まずは今いる状況から距離を置き、休むことが重要です。

病院を受診し、「仕事を休んで、休暇を取りたい」と思ったとき、どのようにすればよいのか、休暇取得までの流れを説明します。

【病気休暇を取得するまでの流れ】

「しんどいな」と感じたら、まずは医療機関で診察を受けましょう。

適応障害と診断されれば、「一定期間の休養が必要」などと書かれた診断書を発行してもらえます。

※診断書は休職の申請に必須

診断書が出たら、職場(主に校長または教頭)に相談しましょう。

休暇取ると決まったら、診断書を学校に提出しましょう。

休暇が決まったら、ゆっくり心と体を休めましょう。

休暇期間が終わったら、いよいよ復職です。

管理職と相談しながら、無理のない範囲で学校現場に戻りましょう。

病気休暇の期間内に回復できなかった場合、病気休職というのを取得できます。

その際、休職願や医師の診断書を提出する必要があります。

休職中の給料はどうなる?

気になるのが、休職中のお給料ですよね。

金銭面で不安を感じるから、休みづらいと感じる人もいるかもしれませんが、安心してください。

ありがたいことに、病気休暇中はお給料が全額支給されます。

ボーナスなどは減額される可能性がありますが、休んでいる期間もお金の面を心配せず、安心して過ごすことができます。

病気休暇についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓

復職か?転職か?――これからの働き方を考える

復職する前に知っておきたいこと

うつ病から少しずつ回復してくると、「このまま教員に戻って大丈夫かな?」という不安が出てくる方も多いと思います。

復職は以下のようなタイミングがおすすめです。

- 休暇期間が終わるとき

- 「また仕事がしたい」と思ったとき

もし、休暇中であっても症状が回復し、「また仕事がしたい!」と思えば、医師と相談して、復職するというのもタイミングの1つとして考えられます。

でも、無理は禁物!!

「フルタイムはまだきつい」という場合には、時短勤務や段階的な復帰(リハビリ勤務)をすることも可能です。

※各都道府県の復職プログラムはこちらからご覧いただけます。

重要なのは、「元通りに戻ること」を目指すのではなく、「自分に合った働き方を模索すること」なので、無理せず自分のペースで働きましょう。

転職を考えてみてもいい

もし、もう一度教員になって働いている自分を想像できなければ、いっそのこと転職をしてみてもいいと思います。

教師の資格が生かせる職業は、教師以外にもこんなにたくさんあります。

- 非常勤講師

- 学習支援員

- 塾講師

- 家庭教師

- 通信教育の添削・指導員

- 児童館スタッフ・学童指導員

- 教育アプリや教材の開発

- 児童相談所・教育相談員

- 放課後デイサービススタッフ

- 教育関係のSNS発信者

一度立ち止まって、自分の理想の働き方や人生について考えてみるのもよいかもしれません。

▼転職について詳しく知りたい方はこちら▼

心の限界を感じた時にやるべき3つのステップ

①身近な人に話して、頼ろう

心が限界に近づいているときこそ、誰かに話すことが大切です。

話す相手は、家族や友人、信頼できる同僚など、あなたが「この人なら話せる」と思える相手に、「実は最近ちょっとつらくて…」と打ち明けてみてください。

言葉にすることで、自分の気持ちが整理され、心の重さが少しだけ軽くなることもあります。

そして、信頼できる相手に頼ってみてください。どんな小さなことでも構いません。

人は頼られると案外嬉しいものですよ。

②教員向けの相談窓口・支援サービスを活用する

「身近な人に話すのは難しい」「もっと専門的な意見がほしい」

そんなときは、教員向けの相談機関や支援サービスを利用するのも一つの方法です。

- 都道府県の教育センター

(教職員向けのメンタルヘルス相談を実施) - 各地域の精神保健福祉センター

(無料での電話相談あり) - 教職員組合の相談窓口

(労働環境や休職に関する相談も可能) - 民間のカウンセリングサービス・心療内科

例えば、東京都の教育委員会のHPにも、教員向けのメンタルヘルス相談事業が一覧で見ることができます。

自分が住んでいる自治体のHPも確認して、一度相談してみてください。

③日常でできるセルフケアと心の休め方

相談と並行して、自分でできる心のケア=セルフケアも大切です。

まずは小さな習慣を意識してみましょう。

(例)

- しっかり寝る

- 栄養のある食事をとる

- 「今日よかったこと」を3つ書いてみる

- 好きな音楽を聴く、散歩する、趣味に没頭する

- 意識的に“ひとり時間”をつくる

心が疲れているときこそ、「心地よさ」を感じる時間が必要です。

何かひとつでも「できた」と感じられる行動があると、自己肯定感も少しずつ回復していきます。

まとめ

教員という仕事は、やりがいと同時に大きなストレスも抱えやすい職業です。

頑張りすぎてしまう教員ほど、心の限界に気づきにくいことがあります。

自分自身の心と身体を一番に大切にしてあげてください。

この記事が、自分の気持ちに気づき、少し立ち止まるきっかけになれば幸いです。