ゆとり

ゆとり教員って残業代が出ないって聞いたけど、本当?

いくら残業しても給料はほとんど変わらない…

そんな声が、教育現場では当たり前になりつつあります。

授業の準備や生徒対応、保護者への連絡、会議、そして部活動。

定時を過ぎても終わらない業務に追われ、毎日数時間の“残業”が常態化している教員は少なくありません。

ところが、教員はどれだけ働いても残業代が支払われることは残念ながらありません。

そこで今回は、そんな悲しい現実がなぜ起こっているのか、この記事で徹底的に解説していきます。

教員を目指している方や現場で働く先生方にこそ知ってほしい「働き方の実態」をお伝えします。

- 教員の平均残業時間とリアルな働き方

- 残業代が支払われない制度的な理由

- 「教職調整額」とは何か?

- 教員の働き方改革は進んでいるのか?

教員の残業時間は平均どれくらい?最新データでチェック!

教員の残業時間は、一般的な企業と比べると非常に長いと言われています。

学校の種類や学期によって残業時間は大きく異なりますが、最新のデータを元に、どれくらい残業しているのか見ていきましょう。

小学校・中学校・高校で違う平均残業時間

文部科学省の令和4年度教員勤務実態調査によると、校種別に見た月平均残業時間は以下の通りです。

- 小学校教員:月60時間

- 中学校教員:月65時間

- 高校教員:月47時間

さらに詳しく見ていきましょう。

小学校教員

教員の勤務時間は7時間45分とされているため、小学校教員は1日3時間残業していると言えます。

月の平均勤務日数を20日とすると、月の残業時間は「1日3時間×20日間=60時間」となるので、月60時間も残業していることになります。

また、国の指針で定める「月45時間」の上限を超える時間外労働をしていた小学校教員の割合は64.5%にも及んでいます。

さらに、過労死ラインを超える時間外労働「月80時間」に達する教員は14.2%でした。

小学校教員は残業時間が多いね

中学校教員

この結果から、中学校教員は1日3時間25分残業していることが分かります。

月の残業時間は「1日3.25時間×20日間=65時間」となるので、月65時間残業していることになります。

また、「月45時間」の上限を超える時間外労働をしていた中学校教員の割合は77.1%にも及んでいます。

さらに、過労死ラインを超える時間外労働「月80時間」に達する教員は36.6%でした。

約8割の教員が月45時間超えている!

高校教員

この結果から、高校教員は1日2時間35分残業していることが分かります。

月の残業時間は「1日2.35時間×20日間=47時間」となるので、月47時間残業していることになります。

小・中学校に比べると、残業時間は少ないね

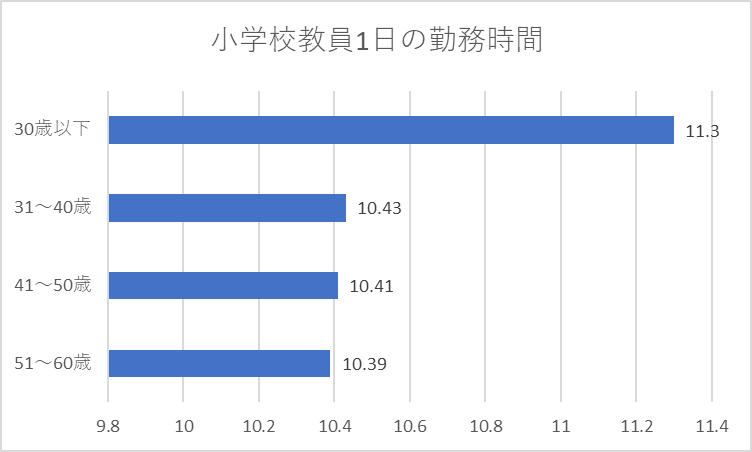

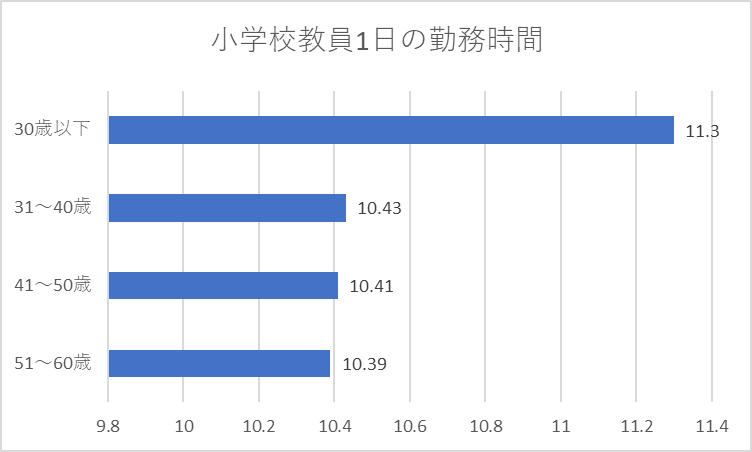

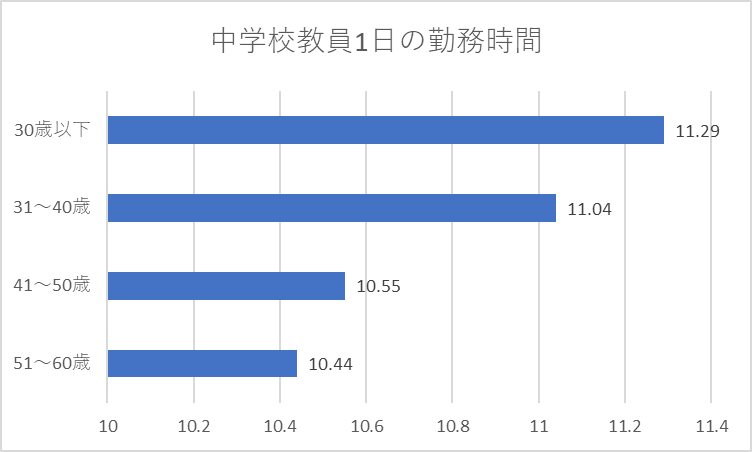

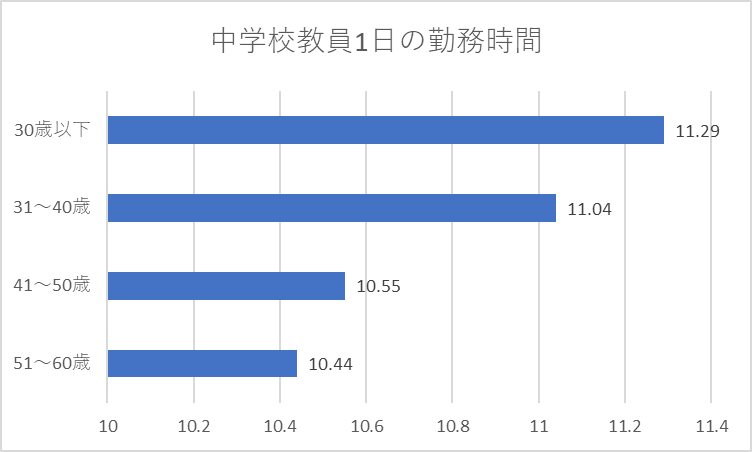

年齢別に見た残業時間の違い(小・中学校)

年齢別による残業時間の違いはあるのでしょうか?

文部科学省の令和4年度教員勤務実態調査によると、小学校・中学校の1日の勤務時間は以下のようになっています。

このグラフから見てわかる通り、小学校・中学校ともに年齢が若ければ若いほど、勤務時間が長くなっていることが分かります。

つまり、若い年代ほど残業時間が多くなるということです。

特に小学校教員のほうはその傾向が顕著に表れています。

年齢によっても残業時間が変わるんだね

学期末・行事前はさらに長時間労働に…?

教員の残業時間は、学期の進行や学校行事の予定によって大きく変動します。

特に、学期末や学校行事の前は、通常の業務に加えて準備や整理が増えるため、残業時間が増えることもあります。

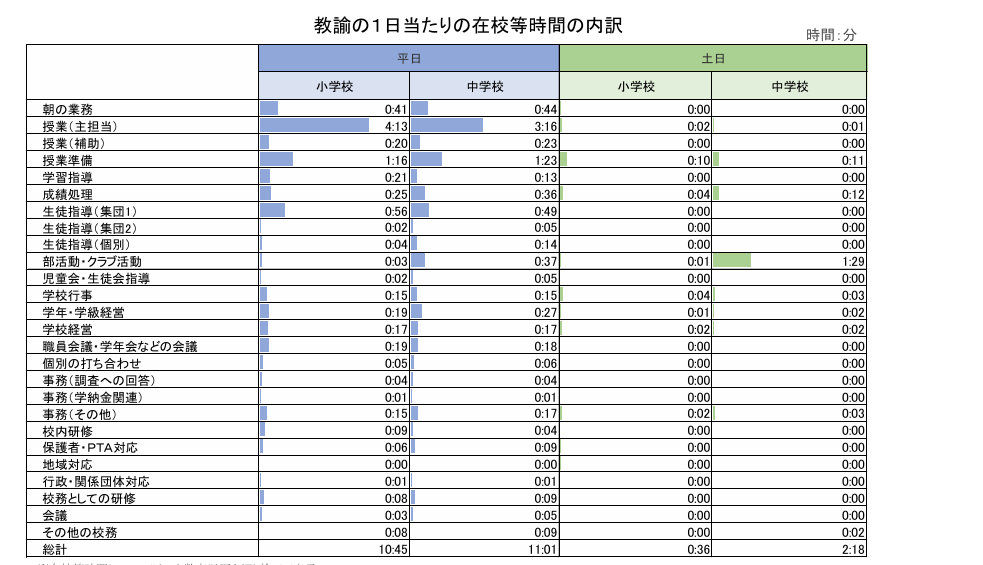

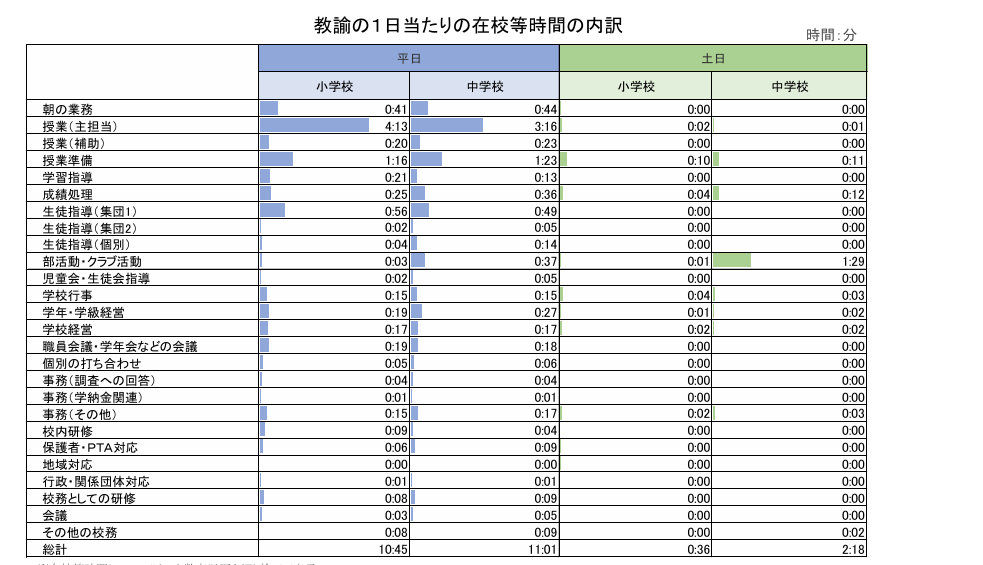

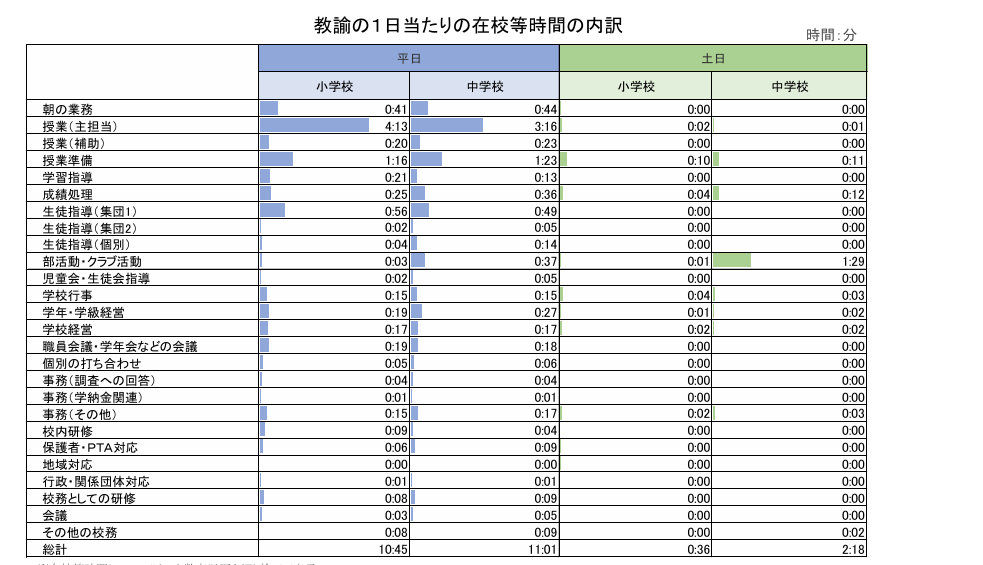

1日の在校時間内の業務内容を見ると、「授業」「生徒指導」「部活動」以外にも、「成績処理」や「学校行事」などの時間も勤務内容に入っていることがわかります。

このことから、教員の仕事は授業だけでなく、様々な業務をしなければならないと言えるでしょう。

では、学期末や学校行事の前は、なぜ残業時間が増えるのでしょうか?その理由は以下の通りです。

学期末

試験の準備、成績の集計、保護者面談などが集中し、月の残業時間が大幅に増加します。

学校行事

運動会や文化祭、修学旅行などの大規模な行事が予定されている前には、その準備やリハーサル、実施後の片付けなどが必要です。

これにより、通常の授業以外の時間が大量に取られ、残業時間が増える傾向にあります。

教員にとって年度末は最も忙しい時期だよ

なぜ教員は残業がこんなに多いのか?

なぜ教員はこんなに多くの時間を働かされているのでしょうか?具体的な原因と背景を深掘りしていきます。

業務が多すぎる!教科指導だけではない仕事の数々

教員の仕事は、授業を行うことだけにとどまりません。

生徒の指導や成績管理、教材作成、保護者対応、そして部活動指導など、業務は非常に多岐にわたります。

- 授業準備

- 週案や学級通信の作成

- 学習指導案の作成

- 教材づくり

- テストの採点・評価付け

- テスト作成

- 宿題や課題チェック

- 保護者との連絡・面談・やりとり

- 学校行事の運営・企画・準備

- 部活動指導

- 委員会やクラブ活動指導

- 生徒指導・生徒のメンタルサポート

- 進路指導

- 事務仕事

- 職員会議・資料作成

- 職員研修

- 地域の方との連絡・ボランティアの調整

これ以外にもたくさんのやるべきことがあり、すべてを羅列しようとすると、とんでもない量になります。

担任を持つと、これらの仕事のほとんどを1人でこなさなければならず、勤務時間内にすべて終わらせることは大変難しいです。

この膨大な量の仕事を抱えているため、残業時間が長くなってしまうのも仕方がありません。

教員の仕事って、本当にやることがたくさん!

教育現場の圧倒的な人手不足

学校における人手不足も、教員が長時間働く原因となっています。

今はどの学校でも教員の数が足りていないの現状です。

文部省の令和4年度「教師不足に関する実態調査」によると、小・中・高校で不足している教員数は2,303人であることが分かっています。

教員数が足りていない=1人あたりに割り当てられる仕事量も増えるということですから、どんどん残業時間は増えていく一方です。

私が教師として働いていた時も、もっと人がいれば仕事が早く終わるかもしれないと思った瞬間が多々ありました。

教員の数が増えますように…

教員の残業代、いつから出てない?

教員の残業代が支払われないという問題は、長年にわたって指摘されていますが、その根本的な原因は制度にあります。

教員は、基本的に残業代が支給されないと言われていますが、なぜそのような状況になってしまったのでしょうか?

ここでは、「教職調整額」や、月給に含まれる給与の仕組みについて詳しく解説します。

「教職調整額」とは?

教職調整額とは、教員の長時間労働を補償するため、月給に一律で加算される手当(現在は月給の4%)のこと。

教員の給与には、「教職調整額」という特別な手当が含まれています。

これは、一般的な労働者の「残業代」とは違い、教員の勤務時間や残業時間を考慮せず、月給に一律で加算される手当です。

現在は月給のわずか4%ほどの手当しかつきません。

教職調整額は、いわば教員の「残業代を含んだ給与」として扱われており、残業時間がいくら増えても、実質的に残業代は支払われません。

月80時間残業したとしても、月10時間しか残業しなくても、どちらもお給料は変わらないのです。

どれだけ残業してもたった4%しか貰えないなんて…!!

いつからこの制度が始まったのか

【背景と導入の経緯】

教員に残業代が支払われないという現状は、昭和の時代から続く制度に起因しています。

戦後当時、教員の勤務時間を明確に測定することが難しく、他の公務員より給与を高くする代わり、超過勤務手当は支給されていませんでした。

しかし、教育現場の業務が多様化・複雑化していく中で、「超勤問題」として社会的に大きな問題になったそうです。

そこで、文部省が改めて教員の勤務状況を調査し、給与額の4%に相当する教職調整額が支給されることになりました。

そういう背景があったんだ!

【なぜ4%になったのか?】

教職調整額の4%という率は、1996年の勤務状況調査に基づき決定しました。

その当時の教員の月間平均超過勤務時間が約8時間であったことから、その相当分として設定されたそうです。

1996年と今じゃ大違いだよ!!

つまり、1996年の月の残業8時間というのが、現在の令和の時代まで継承され続けているということになるのです。

今の月平均残業時間は60時間超え…どう考えてもおかしい制度ですね。

平均残業時間が“ブラック”すぎる?現場のリアルな声

平均残業時間が月60時間を超えている学校現場。

よりリアルな現場の声や私の実体験をご紹介します。

SNSでよく見る“教員の悲鳴”

ある若手教員の1日スケジュール

ここからは私が小学校教師として働いていた時のリアルな1日のスケジュールをお見せします。

7:30 出勤→授業準備など

8:15 始業

8:30~12:15 授業

12:30~13:45 給食・昼休み

13:45~15:45 授業

15:50 下校指導

16:00 校務分掌の仕事・職員会議

17:00 定時になるが、残業

17:00~20:00 保護者への連絡・授業準備・校務分掌・会議の資料作成など

20:00 退勤

大体このようなスケジュールで働いていたので、私自身も毎日3~4時間くらい残業をしていました。

私のいた学校では定時退勤している先生はほとんどおらず、大体19~21時頃に帰っている先生ばかりでした。

土日も授業準備することが多かったので、実際はもう少し残業時間が多いかもしれません。

しかし、これがリアルな学校現場なのです。

初任のころは22時まで残っていたこともあるよ…

教員の残業、これからどう変わる?働き方改革と現場の今

教員の長時間労働が社会問題として広く認知されるようになり、国や自治体もようやく改善に向けて動き出しています。

ここでは、現在進行中の改革施策と、その実際の影響、そして今後の課題について見ていきましょう。

教職調整額が引き上げられる!

これまで長年、教員の残業代の代わりとされてきた「教職調整額」。

先日、政府が教員給与特別措置法などの改正案を決定し、2026年1月から1%ずつ段階的に引き上げられることが決まりました。

さらに、2031年までに10%に拡充すると言われています。

これは教員にとって、大きな改革です!

▼もっと知りたい方はこちら▼

モチベーションにつながるね!

部活動外部化・勤務時間の見える化は進んでいる?

教員の残業削減において特に注目されているのが、「部活動の外部化」と「勤務時間の見える化」です。

部活動の地域移行(外部指導者の活用)

教員の負担を減らすため、休日や放課後の部活動を地域のスポーツ団体や外部指導者に委託する動きが広がっています。

これにより、休日出勤が減ったという教員の声もある一方で、指導者の確保や運営面での課題も多く、地域差が大きいのが実情です。

教員の負担を減らすためにも、拡充してほしい!

タイムカードやICカードによる出退勤管理

教員の勤務時間を明確にするために、タイムカードやICカードでの記録を導入する学校も増えてきました。

「見える化」によって、長時間勤務の実態が把握できるようになった点は大きな変化ですが、「記録するだけで改善にはつながらない」といった声もあります。

意味のある対策にしてほしい!

▼もっと知りたい方はこちら▼

現場の変化と、まだ残る課題

以前に比べ、少しずつ制度が整ってきたように感じますが、依然として学校現場の課題が残ったままです。

「生徒のために働くのが当たり前」「やる気があるなら残業もいとわない」という空気が、未だに根深く残っている現場も多く、制度があっても活用しにくい雰囲気が課題として指摘されています。

教員数の不足により、業務分担が難しく、結局一人の教員に負担が集中するケースもあります。

改革の実施にも、予算や人材の確保が必要で、すぐに解決する問題ではありません。

今後も教師がもっと働きやすいような現場の雰囲気づくりや改革が必要になるでしょう。

まとめ

教員の長時間労働と、残業代が支給されないという現状には、多くの課題があります。

教職調整額が引き上げられるという嬉しいニュースもありますが、まだまだ教員の働き方改革は進んでいくべきだと思います。

今後も教員の働き方がどう変化していくのか、政府の動向に注目していきましょう。